Anwohnerparken – Sinnvoll oder zusätzliche Belastung?

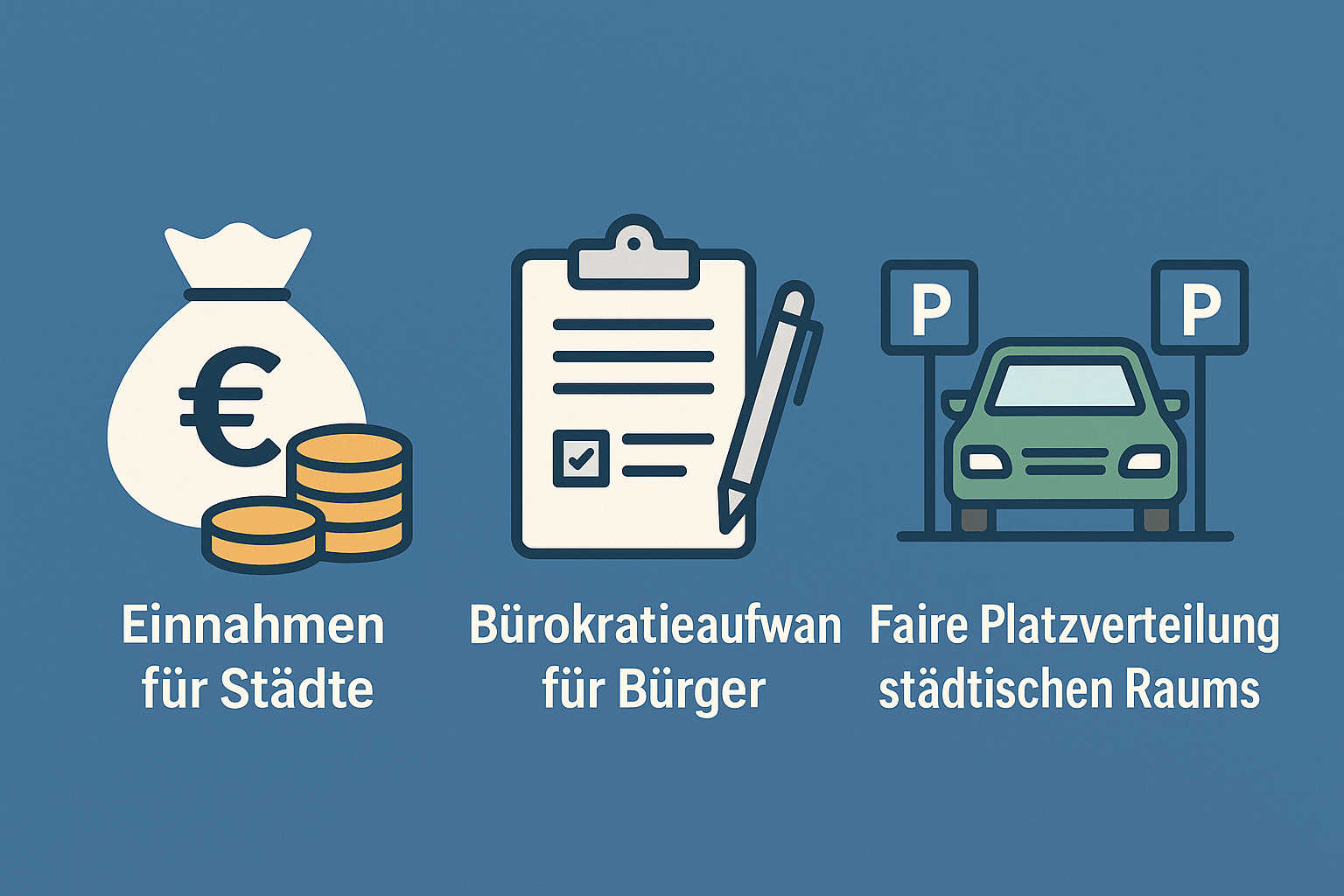

Das Thema Anwohnerparken sorgt bundesweit für Diskussionen. Immer mehr Städte führen Gebühren für den Parkausweis für Anwohner ein oder erhöhen diese deutlich. Während Befürworter auf eine gezielte Parkraumbewirtschaftung verweisen, kritisieren viele Bürger eine zusätzliche finanzielle und bürokratische Belastung. Was steckt wirklich hinter dem Modell? Und wie lässt sich ein fairer Umgang mit öffentlichem Parkraum gestalten?

Mehr Ordnung, mehr Einnahmen für Städte

Ein zentraler Vorteil des Anwohnerparkens liegt in der gezielten Steuerung des knappen Parkraums in Innenstädten. Die Vergabe von Parkausweisen verhindert, dass der Platz von ortsfremden Dauerparkern blockiert wird. Wer in einem Viertel wohnt, soll auch dort vor der eigenen Haustür parken können – ohne täglich um einen Stellplatz kämpfen zu müssen.

Für Kommunen sind die Parkgebühren für Anwohner außerdem eine willkommene Einnahmequelle. Diese können etwa in die Stadtentwicklung im Bereich Verkehr oder die Sanierung von Straßen investiert werden. Wenn die Mittel zweckgebunden fließen, profitieren am Ende alle – nicht nur Autofahrer, sondern auch Radfahrer und Fußgänger.

Gebühren, Formulare, Frust? Die Kehrseite

Kritiker des Systems sehen im Anwohnerparken vor allem eines: eine Mehrfachbelastung. Autofahrende Bürger zahlen neben allgemeinen, bereits Kfz-Steuern – warum dann noch zusätzlich fürs Parken? Diese Frage treibt viele um.

Hinzu kommt der Aufwand: Der Antrag auf einen Parkausweis für Anwohner ist in vielen Städten mit Bürokratie verbunden. Diese bewirkt beidseitig sowohl beim beantragenden Bürger als auch bei den Ämtern selbst Aufwand. In Berlin liegen diese öffentlichen Aufwandskosten bei knapp unter 40 Euro pro Antrag. Wohnsitznachweis, Fahrzeugnachweis, Fristen, Papierformulare – sind nicht unbedingt zeitgemäß. Auch die Kontrolle verursacht Aufwand und Konfliktpotenzial. Und wird nicht regelmäßig überprüft, leidet die Akzeptanz von Parkraumbewirtschaftung spürbar.

So wird’s fair: Digital, einfach, transparent

Bürokratie generell und eben auch im Straßenverkehr ist langweilig und nervtötend. Deshalb braucht es pragmatische Wege. Ein einfaches, evtl. an die Wohnsitzanmeldung geknüpftes, digitales Verfahren zur Beantragung des Parkausweises kann vieles vereinfachen. Auch flexible Tarifmodelle – z. B. für Haushalte mit mehreren Fahrzeugen oder pauschale Besucherausweise pro Wohnsitzanmeldung – Einheitlichkeit und gleiches Recht für alle schaffen Akzeptanz.

Kommunen sollten außerdem transparent machen, warum die Parkgebühren separat erhoben werden. Ausreichend Gelder für Investitionen in Mobilität, Infrastruktur oder den Umweltverbund sollten grundsätzlich in jedem Haushalt eingeplant werden. Eine zu kleinteilige Aufteilung eher neue Diskussionen über den Sinn einzelner Teilprojekte erzeugen.

Fazit: Parkraummanagement mit Augenmaß

Anwohnerparken kann ein wirksames Instrument zur Steuerung des knappen öffentlichen Parkraums sein – wenn es bürgernah, einheitlich und effizient gestaltet ist. Faire Gebühren, digitale Abwicklung und ein klarer Nutzen für alle Beteiligten sind entscheidend. Dann wird aus einem Reizthema ein Werkzeug moderner Verkehrs- und Stadtplanung – zum Vorteil von Anwohnern, Städten und der Umwelt.